Carnet de voyage : Anti-Atlas

J’ai rêvé des bergers de l’Anti-Atlas pendant des mois. Leur mode de vie, exigeant et solitaire, au milieu de montagnes si arides qu’elles touchent au désert, me fascinait. En avril 2023, accompagnée d’un guide et un cuistot, avec une amie, je me suis mise en route. Ce carnet de voyage retrace nos six jours de marche, à guetter leur présence, au cœur du massif le plus méridional du Maroc.

Jour 1

La voiture file dans l’immensité obscure. Loin devant nous, à peine perceptibles, les feux d’un autre véhicule. Qui se rapproche lentement, au rythme des lacets. Alors que je contemple cette faible lueur, unique trace humaine visible dans le noir, je repense à tous les avertissements qui nous ont été donnés. Partir seules, dans un pays étranger. Accompagnées d’un guide et d’un cuisinier locaux. Deux hommes dont personne ne sait rien au-delà des avis élogieux de TripAdvisor. Partir au milieu d’un massif montagneux dans lequel le réseau risquait de ne pas passer, nous laissant aux mains de ces deux hommes imaginés par tout le monde comme de potentiels prédateurs. Nous avons fait fi de toutes ces inquiétudes, et sommes parties. Il me paraît incroyable d’avoir entendu ce type de discours à notre époque, à l’heure où des Sarah Marquis traversent les continents en solitaire, où des Jane Goodall ont vécu avec les chimpanzés, où des Alexandra David-Neel et Nellie Bly ont ouvert la voie de l’aventure au féminin. La somnolence m’envahit tandis que ces images se mélangent dans mon esprit.

La voiture freine. Elle s’enhardit sur un chemin dont les cahots n’en finissent plus, nous secoue en tous sens, avant de s’arrêter. Dans l’obscurité silencieuse, notre guide Hassan nous invite à le suivre. Nous logerons chez l’habitant ce soir ! La nuit est trop avancée pour planter un camp de bivouac. On nous fait les honneurs du salon des invités, tapis au sol, sofas recouverts de coussins richement brodés, armoire renfermant une vaisselle de métal doré. C’est là que nous nous endormons, impatientes de découvrir les chemins le lendemain. Et pour ma part, de croiser les bergers de l’Atlas, dont le mode de vie me captive tout autant qu’il m’interroge.

Jour 2

Les toits plats en terre crue s’étendent sous nos regards plongeants. Nous sommes debout au sommet du grenier collectif du village d’Amassine. A notre réveil, nous avons bu le thé et mangé rapidement quelques galettes de pain fraîchement cuites. Hassan nous a ensuite menées dans ce lieu communautaire, l’un des derniers encore en fonctionnement. Le bâtiment de pierres plates enduites de mortier de terre crue semble construit sans réelle logique. Des pièces s’imbriquent les unes dans les autres, ajoutées, semble-t-il, au fur et à mesure des besoins. Abritant les récoltes des habitants du village, elles sont fermées par de toutes petites portes en bois cadenassées. L’accès exige parfois de se faufiler, d’escalader, de ramper dans des couloirs tortueux et peu praticables. L’atmosphère est fraîche ici. Un calme solennel semble habiter les lieux, que garde un homme élu par la communauté pour son intégrité et son sérieux. Il nous raccompagne jusqu’à la colossale porte cochère ouvragée, équipée d’une serrure énorme dont il tient la lourde clef à la main. Un dernier adieu, et nous voilà parties sur le sentier caillouteux, en direction des hauteurs de l’Anti-Atlas.

Le paysage alterne des zones sèches et arides, et des espaces aux mille nuances de vert se lovant autour de sources et de ruisseaux cristallins. Le vent balaie une terre poussiéreuse qui macule nos vêtements d’un ocre un peu terne. Nous croisons un homme dans ses champs en terrasse, le dos courbé vers le sol, un âne et deux femmes, quelques écureuils grassouillets, au pelage rayé, qui ressemblent à des rats, de minuscules grenouilles vertes au bord d’un ruisseau serpentant à travers une vallée verdoyante, des passereaux noirs à la queue blanche. Nous marchons toute la journée sous un soleil de plomb, qui fera brûler nos peaux peu habituées à une telle chaleur et rendra la nuit douloureuse.

Jour 3

Le ciel est limpide dès l’aurore. Notre bivouac est installé sous d’immenses blocs de granit orangés un peu arrondis, empilés les uns sur les autres sur une centaine de mètres de hauteur. On dirait des géants de pierre endormis dans des positions saugrenues. Çà et là semblent apparaître des parties de corps d’êtres vivants. Une tête d’éléphant, sa trompe, son œil, plus loin une hanche, une épaule, une nuque gracieuse…

Nous repartons. Le chemin nous conduit jusqu’aux bergeries d’été appartenant aux villageois d’Amassine. L’été, les habitants montent depuis le village jusqu’à ces bergeries d’alpage, offrir l’herbe d’altitude à leurs troupeaux. A l’automne, ils redescendent dans le village. Durant l’hiver, il leur arrive de partir dans le Sahara, sur les pâturages appartenant à leur tribu.

Même si cette vie s’apparente à du semi-nomadisme, les habitants avec qui nous en discutons refusent l’appellation de nomades, perçue comme péjorative. Les règles d’occupation des différents pâturages sont décidées par chaque tribu pour son territoire, et suivies avec rigueur. Aussi, malgré tous mes espoirs, les bergeries que nous croisons sont désertes, à part quelques rares passants venus entretenir les cultures. Près des constructions de pierres sèches, sur une zone plane, sont installées deux cages de foot dénudées, et comme désœuvrées au milieu de cette immensité quasiment vide.

Nous remontons vers l’ouest à travers une vallée miraculeuse, aux cultures étagées, soigneusement délimitées. Un homme manie la houe avec lenteur, essuyant parfois son front avec un chiffon d’un blanc un peu passé. Un autre conduit un âne aux paniers chargés de fumier, deux jeunes se dirigent vers un verger de pommiers ceint d’un mur de pierres sèches.

Ce vallon verdoyant nous conduit peu à peu dans des hauteurs plus désertiques. Des passants ont laissé des graffitis à la peinture blanche sur les amas de rochers. Les noms des fous sont écrits partout, commente notre guide. Un sentier de muletier nous conduit jusqu’au col, d’où nous observons le Jbel Siroua dans l’air brumeux du lointain, avant de redescendre sur les bergeries d’Iriri qui nous accueillent pour la nuit.

Ce village d’estivage est étrange. Nous ne croisons personne, et pourtant, des signes de vie s’offrent à nos yeux. Un âne braie par intervalles depuis son piquet entre deux maisons. Une lessive de linge blanc est étendue sur un fil. Sur le stade de foot, des piles de cailloux surmontées de vieux vêtements évoquent des jouets d’enfants, sortes de poupées minérales.

Au sommet, la vue est incroyable. Délimitée d’un côté par la chaîne du Haut Atlas, elle s’étend de l’autre sur un horizon qui semble inatteignable, dans une brume de chaleur qui noie le Sahara. Ce paysage marque par son austérité minérale sous une chaleur torride.

Jour 4

La journée commence avant le lever du soleil, lorsque dans l’obscurité grise de la fin de la nuit, nous nous levons et préparons nos sacs pour l’ascension. 1100 mètres de dénivelé positif nous attendent aujourd’hui pour atteindre le point culminant du massif à 3300 mètres. Rien d’infaisable. Mais même si la chaleur nous le fait oublier, nous sommes déjà à 2300 mètres d’altitude et la raideur des sentiers nous coupe parfois le souffle.

Après avoir franchi le torrent, la piste s’élève rapidement et passe sous les Tekniouine, les jumelles. Nous les longeons lentement, masses impressionnantes lorsqu’on les voit de près. Des choucas volent au-dessus de nous, appelant de leur voix un peu éraillée. Ils nichent dans la falaise d’un éperon rocheux qui nous surplombe.

Le sentier semble s’effacer, il traverse des étendues de pierres granitiques rouges, ferreuses, dont le dessus est bien souvent noir, comme calciné. Lisses au toucher, les rochers s’entrechoquent à chaque pas que nous faisons, instables. Ils rendent un son clair, qui résonne comme des claves sous le ciel éblouissant de soleil. La progression est difficile, le soleil se fait de plus en plus intense.

Nous dérangeons sans le vouloir deux serpents qui s’éloignent rapidement, se faufilant sous des coussinets de l’Atlas. Ces buissons d’épineux en boule parsèment le paysage, seule trace de végétation dans ces pierriers arides.

Après une pause à grignoter des dattes, nous laissons le Tasiroua derrière nous pour attaquer la dernière étape de la montée. Le chemin se hisse à travers d’impressionnants orgues basaltiques. Le guide nous explique que le Siroua est masculin, et le Tasiroua féminin, avec le préfixe Ta qui est la marque du féminin. Forcément, fait remarquer ma comparse de marche, le plus grand est masculin, et le plus petit féminin. Même les montagnes jouent les stéréotypes !

Le paysage semble infini autour de nous

L’ascension se termine par un corridor rocheux d’une cinquantaine de mètres de hauteur, où il faut escalader les blocs, se couler dans des cheminées et marcher sur d’étroites corniches qui surplombent le vide. Au sommet, la vue est incroyable. Délimitée d’un côté par la chaîne du Haut Atlas, elle s’étend de l’autre sur un horizon qui semble inatteignable, dans une brume de chaleur qui noie le Sahara. Ce paysage marque par son austérité minérale sous une chaleur torride. La verdure ici est reléguée aux plis du massif, près des torrents aux vasques pourvoyeuses de vie. C’est un rappel écrasant de la nécessité absolue de l’eau et de la stérilité qui pose son empreinte indélébile lorsqu’elle est absente.

Alors que nous nous reposons, une mini-tornade se forme soudain face à nous, dans un bruit furieux, comme si quelqu’un s’amusait à secouer en tous sens une feuille de radiologie. Le phénomène dure quelques secondes, se calme, se reforme deux ou trois fois puis disparaît. Le paysage semble infini autour de nous, marqué des taches d’ombre des nuages, et de quelques rares traces de neige en cette fin du mois d’avril.

La redescente est aisée, sur une trace facile à distinguer au milieu du terrain sablonneux. Notre route nous conduit à une nouvelle vallée, appartenant à une tribu différente de celle d’Amassine et Iriri. Les règles qui régissent les pâturages sont donc différentes, et nous aurons certainement la chance d’enfin croiser des troupeaux. L’impatience guide mes pas jusqu’au point de bivouac.

En fin d’après-midi, c’est bien un troupeau qui descend des hauteurs, mais de mules et d’ânes. Les bêtes se roulent dans la poussière les unes après les autres. Elles sont guidées par deux hommes, un jeune en jogging, et un plus âgé en djellaba jaune, chèche blanc noué autour du crâne. Hassan notre cuistot leur montre les trois petits oiseaux qu’il a attrapés dans la journée et enfermés dans un bidon en plastique transparent. Nous sommes atterrées de voir ça mais ne disons rien. Qui sommes-nous pour juger, alors que notre vie quotidienne est si polluante, et bien plus éloignée de la nature que la sienne, à lui qui nous fait l’honneur de nous faire découvrir les richesses de sa région ?

Solitaire, il semble célébrer le retour de l’astre du jour dans une immensité quasi désertique.

Jour 5

Le soleil se lève sur l’horizon. Il monte dans le ciel, disque se découpant dans le lointain bleuté. Un oiseau couronné d’une huppe chante face à l’orient, perché sur le haut d’un rocher. Il chante longuement, lançant trilles et gazouillis dans l’immensité encore brumeuse du matin. Solitaire, il semble célébrer le retour de l’astre du jour dans une immensité quasi désertique.

Notre caravane de quatre personnes et deux mules se met en route à travers les montagnes rocailleuses. La verdure est de plus en plus présente. Cultures en terrasse, amandiers aux jeunes amandes encore vertes et tendres, luzerne, orge. Nous longeons plusieurs aires de battage recouvertes de pierres plates soigneusement disposées, et percées d’un trou au centre pour mettre le poteau central du dispositif d’attache des ânes. Une femme, à genoux, coupe de l’herbe avec sa faucille. Le sentier que nous choisissons descend le long du torrent, dans un vallon plus encaissé. Soudainement, des moutons laineux surgissent devant nous et se tassent les uns contre les autres à l’ombre d’un grand rocher pour se protéger de l’ardeur violente du soleil. Certains d’entre eux boivent dans l’eau courante. Un bouc aux longues cornes recourbées nous fixe de ses yeux noirs, de jeunes agneaux jouent sur leurs pattes graciles. Le berger qui les suit n’est pas très âgé lui non plus. C’est la première d’une série de rencontres qui donneront un visage à mes rêves.

Jour 6

Le village dans lequel nous avons passé la nuit s’éveille dès l’aube. Face à moi, une jeune fille se tient debout, silhouette fragile et solitaire au bord du toit plat d’une maison. Je me demande quels sont ses rêves, ses espoirs, ses peurs. La vie me semble difficile pour une jeune femme prise dans cette culture encore fortement patriarcale.

Dans ce village à flanc de montagne, les sons s’élèvent dans l’air calme du matin, et résonnent contre les parois rocheuses. On entend les enfants s’amuser dans la cour de l’école avant l’arrivée du professeur. Des fillettes voilées jouent au foot avec une balle bleue sur un replat poussiéreux. Des garçons plus âgés jouent à la bagarre près de la porte de la classe.

Le tenancier de l’auberge qui nous a accueilli nous explique longuement la culture du safran, et l’artisanat du tissage, qui sont les principales ressources de ces vallées. Il rayonne de fierté en nous racontant qu’il a tenu le même discours devant les caméras de la télévision française venues faire un reportage dans son village.

Notre chemin nous conduit dans une vallée de plus en plus large. Plus nous descendons, plus les villages que nous croisons perdent leur caractère traditionnel et sont développés. Les maisons en parpaings remplacent celles en pierre et en terre crue, la route bitumée vient prendre la suite de la piste poussiéreuse. Une épicerie, minuscule, arbore une enseigne de télécom. Une poubelle, une voiture, une antenne de télévision sont autant de signes de retour vers une civilisation plus moderne. Plus standardisée aussi.

Notre itinéraire bifurque dans une vallée sur la droite. Le guide tient à nous montrer les gorges de Tislit. Le sol devient semblable à celui d’un reg, grand plateau caillouteux strié de bandes d’un sable à l’épaisse granulométrie.

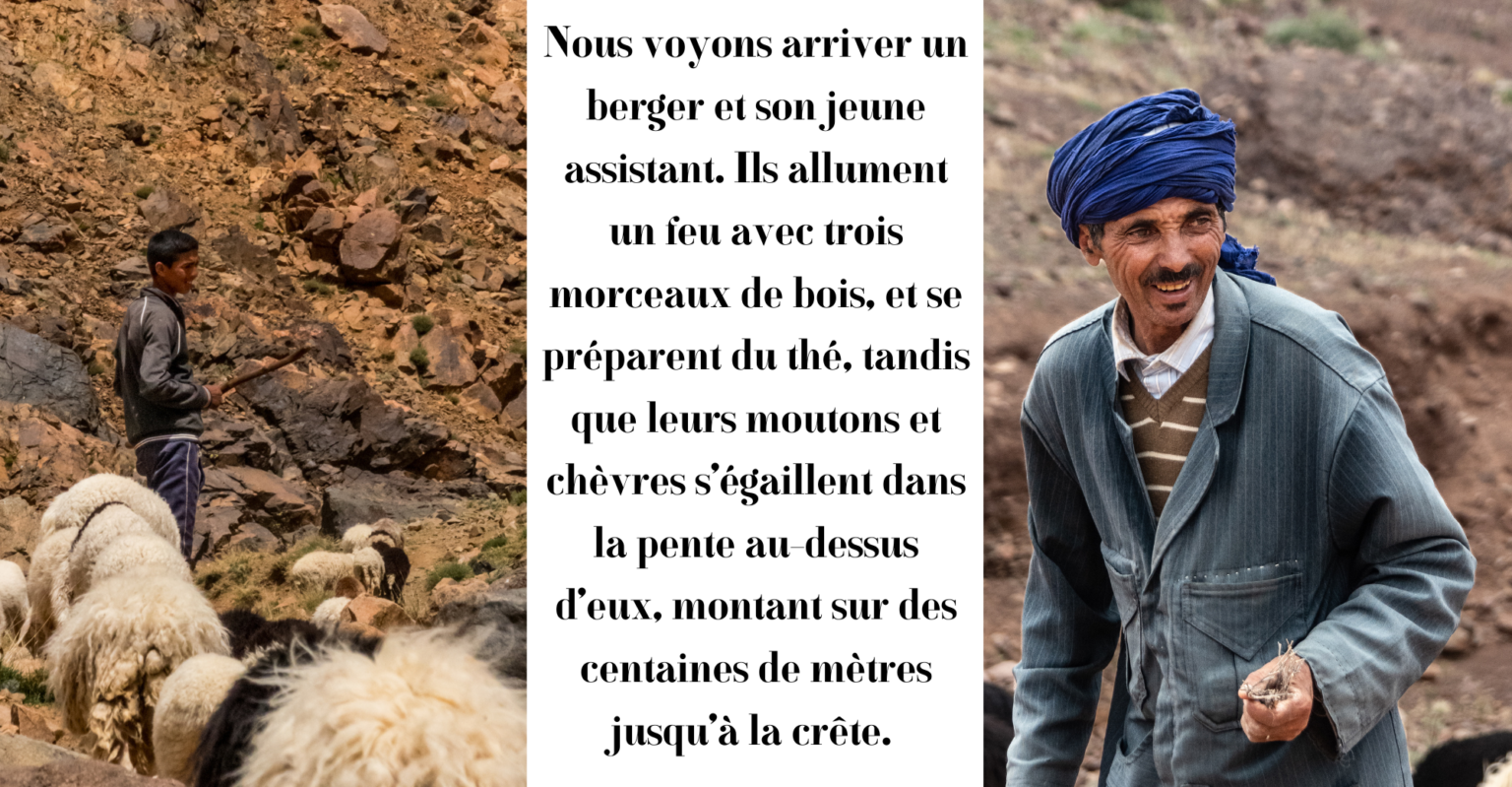

Rapidement, des deux côtés, s’élèvent des rochers aux formes souvent étranges, parfois phalliques, qui forment de larges gorges avec un lit asséché en son milieu. Des peupliers nous offrent leur ombre bienfaisante pour la pause de midi. Alors que nous essayons vainement de faire la sieste dans le vent chaud et sec, nous voyons arriver un berger et son jeune assistant. Ils allument un feu avec trois morceaux de bois, et se préparent du thé, tandis que leurs moutons et chèvres s’égaillent dans la pente au-dessus d’eux, montant sur des centaines de mètres jusqu’à la crête. Une vie si dénuée, et pourtant si cérémoniale dans sa simplicité. Un autre troupeau descend, guidé par un homme à la tête recouverte d’un chèche rouge, qui s’éloigne dans les gorges, laissant derrière lui un nuage de poussière.

Nous cheminons à sa suite. Deux canaux d’irrigation à sec surplombent le lit de la rivière, elle-même réduite à une succession de flaques et petites mares. Nous observons des serpents, des petites grenouilles vertes charmantes, et des gros crapauds visqueux.

Jour 7

Nous revenons légèrement sur nos pas, pour retrouver une vallée s’éloignant vers le Sud. La piste grimpe peu à peu, jusqu’à ce que la vallée se referme sur un canyon étroit. Dans les parois rocheuses qui nous entourent, sont formées des grottes naturelles. L’une d’elles, plus vastes que les autres, est ceinte d’un mur de pierres sèches, bergerie installée là pour accueillir les bergers et leurs bêtes, le temps d’une nuit ou deux. Je ne peux m’empêcher de m’interroger sur la vie que mènent ces hommes, dans cet univers si minéral et étouffant de chaleur. La vallée s’élargit, et la piste trace sa route à travers des étendues désertiques, caillouteuses. Parfois, tels un Eden, un champ ou deux lèvent leurs épis vers le ciel, malgré le vent qui s’amuse à les coucher. Les champs sont parsemés de coquelicots dont le rouge sang tranche avec le vert de l’orge et l’ocre de la terre. Des femmes arrachent les coquelicots, qu’elles nouent en gros fagots avant de les rapporter au village sur leur dos.

Nous croisons un berger. Les quelques mots de berbères échangés avec lui le ravissent, même si notre vocabulaire se limite à parler de son troupeau et à le remercier d’accepter d’être pris en photos avec ses bêtes. Il s’esclaffe lorsque je confonds tili, la brebis, avec tagat, la chèvre. Puis il raconte en quelques mots de français hésitants qu’il a parfois travaillé comme muletier avec des randonneurs et connait lui aussi quelques mots. Ce bref instant de complicité linguistique nous arrache à tous les deux un sourire. Puis chacun repart de son côté, vers sa vie, si différente l’une de l’autre.

Texte et photographies : Adeline Ferrier